Typ: Kristallines Mineral

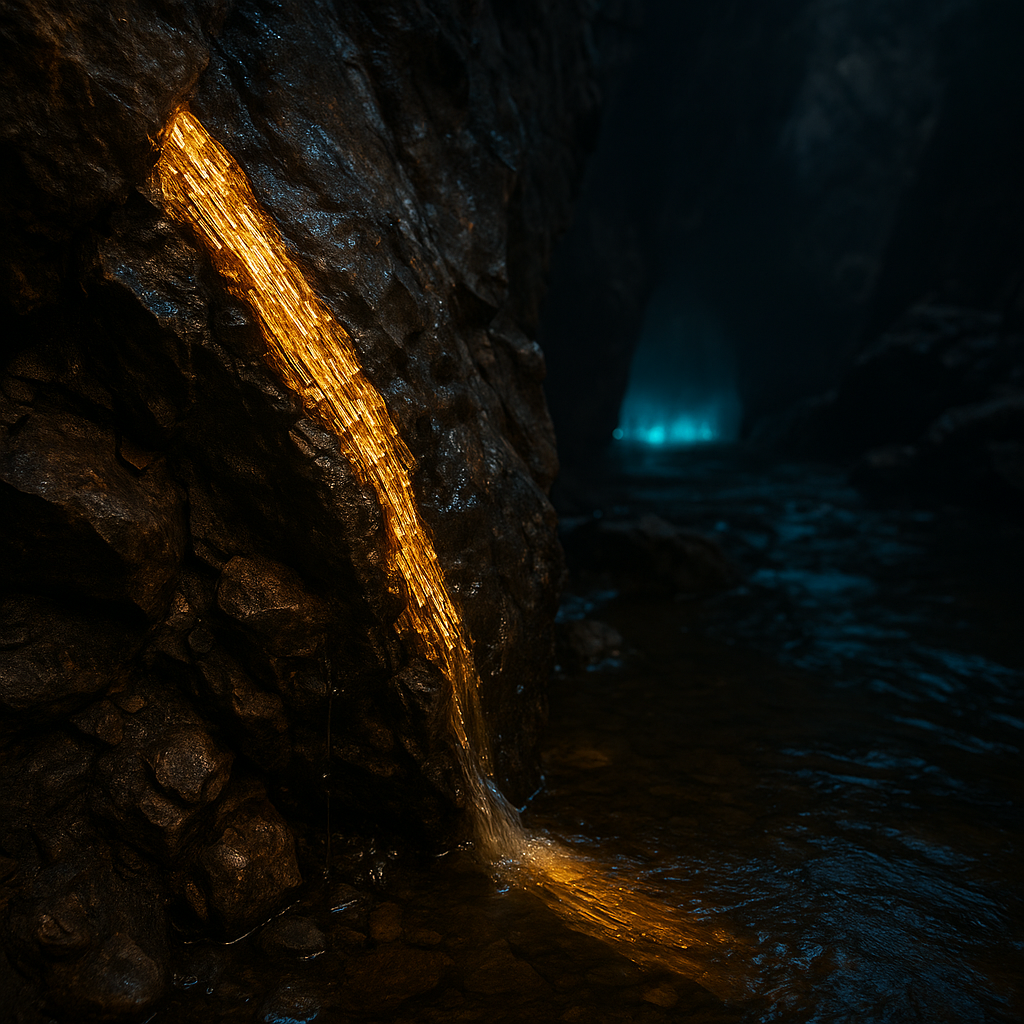

Erscheinung: Bernsteinfarben, bestehend aus mikroskopisch dünnen, parallelen Röhrchenstrukturen – wie ein dichter Bund aus feinen Strohhalmen

Dichte: 1.2 g/cm³

Herkunft: Ausschließlich in den Wahnwaben zu finden

Reaktivität

Piezo-Optolumineszenz

Solanith reagiert auf mechanische Stimulation – insbesondere Druck- und Scherkräfte – mit der spontanen Emission von Licht. Dieser Effekt entsteht durch den inneren Aufbau des Materials: Die hohlröhrenartige Struktur wirkt wie ein Lichtleiter und begünstigt die Umwandlung mechanischer Spannung in photonenbasierte Entladung entlang axialer Defekte.

Strömungsaktivierung

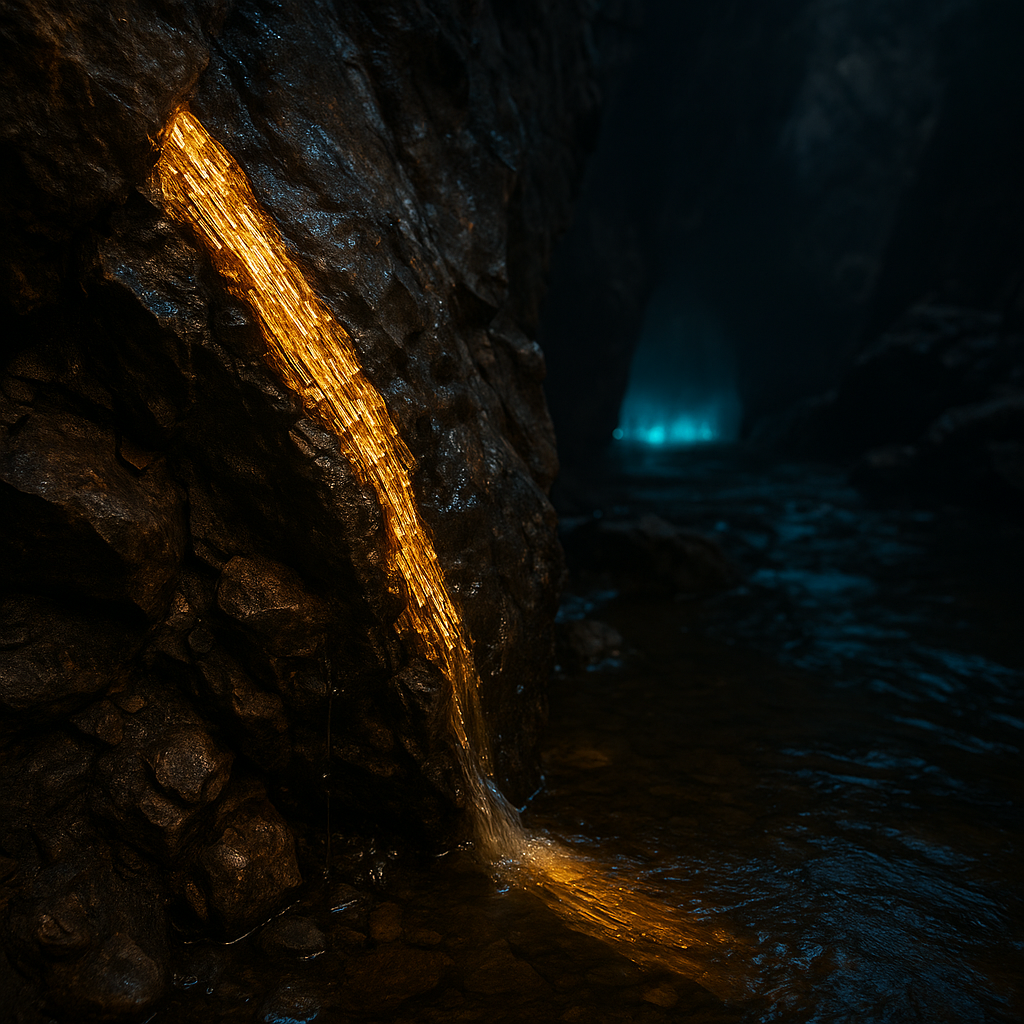

Fließende Gewässer, die über Solanithbetten strömen, erzeugen durch Mikrovibrationen und Impulsübertragungen ein flächendeckendes, wellenartiges Aufleuchten. Dieses Phänomen tritt vor allem bei nährstoffreichen Strömen im Biotopkern der Wahnwaben auf.

Verwendung

Verteidigung

Solanith gilt in der Forschung als vielversprechend für defensive Anwendungen. Seine Fähigkeit, bei mechanischer Einwirkung spontan zu leuchten, kann genutzt werden, um Angreifer zu blenden oder kurzzeitig zu desorientieren – etwa durch taktische Schlagstäbe oder Auslösekristalle. Aufgrund der extremen Seltenheit des Materials findet es bislang jedoch keine kommerzielle Verbreitung.

Info

Beschreibung

Solanith ist ein seltenes Mineral aus den Wahnwaben, das sich durch seine innere Röhrchenstruktur und sein ungewöhnliches Reaktionsverhalten auf kinetische Einflüsse auszeichnet. Die bernsteinfarbene Erscheinung täuscht über seine technische Komplexität hinweg.

Geometrie und Materialstruktur

Die innere Organisation besteht aus eng gepackten Mikrotubuli, die entlang wachstumsabhängiger Richtungen entstehen. Diese Röhren fungieren als Wellenleiter, die sowohl Schall als auch Licht kanalisieren können. Der Aufbau begünstigt gezielte Resonanzkaskaden unter äußeren Impulsen.

Abbaubeschränkung

Da Solanith ausschließlich in aktiven Ökozonen der Wahnwaben auftritt, ist ein großflächiger Abbau nicht möglich. Selbst kleine Entnahmen destabilisieren lokale Mikrozyklen. Bisher wurden nur Proben unter Laborbedingungen untersucht.