Klima: subterrane feuchtkammern

Temperatur: 8–22 °C

Niederschlag: konstant hohe Luftfeuchtigkeit durch kondensierende Flussnebel

Landschaft: labyrinthische Höhlenblasen, durchzogen von unterirdischen Flussadern und sporenhaltigem Nebel

Info

Beschreibung

Die Wahnwaben sind ein selten zugängliches, unterirdisches Flusshöhlen-Biom unter den Staubfeldern. Charakteristisch für dieses Biom sind seine geologisch isolierten Hohlräume mit starker Wasserströmung, dichter Nebelbildung und kaleidoskopisch leuchtenden Mineralien. Sporenaktiver Bewuchs, konstante Feuchtigkeit und eine halluzinogene Atmosphäre machen das Biom sowohl visuell überwältigend als auch gefährlich.

Geologische Struktur

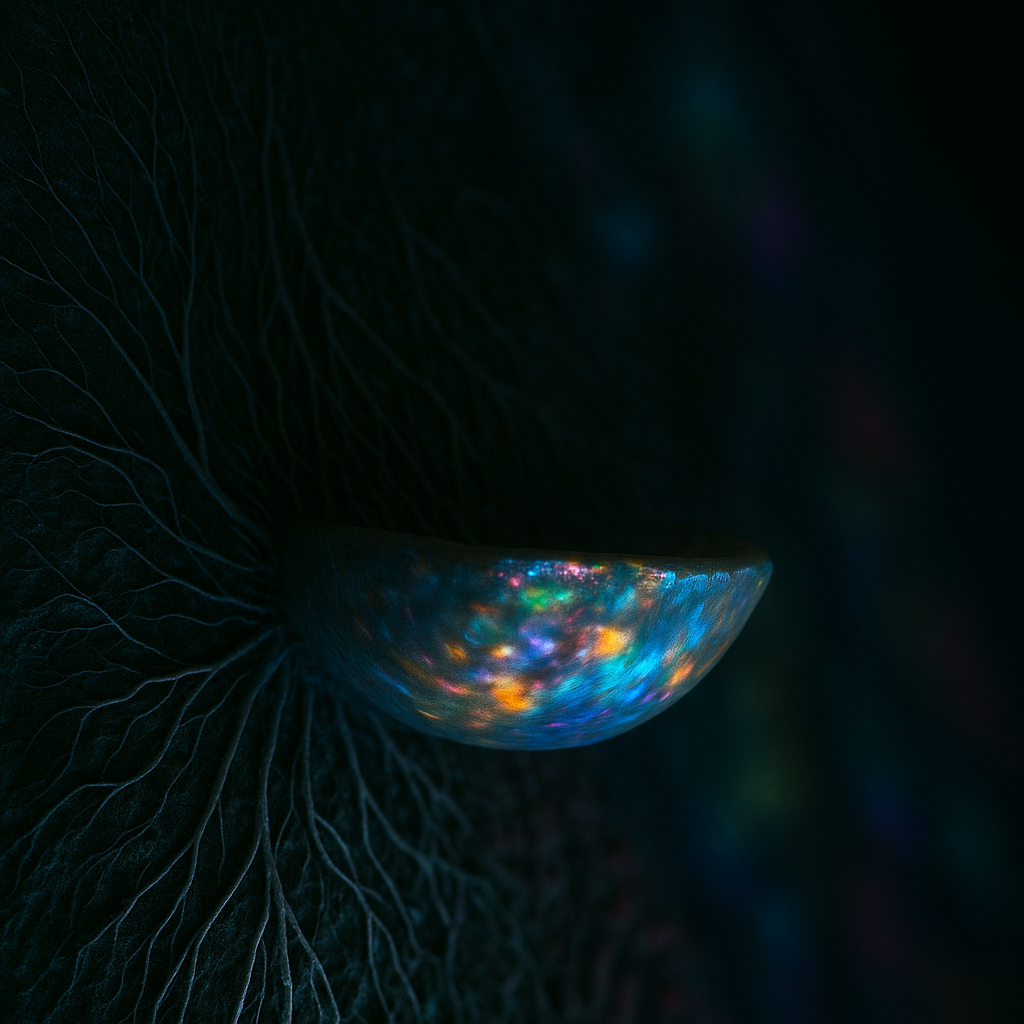

Das Biom besteht aus einer Vielzahl großer, voneinander abgegrenzter Höhlenkammern, die durch enge Wasserkanäle verbunden sind. Das poröse Gestein ist von Solanithadern durchzogen, einem kristallinen Mineral, das bei Wasserbewegung zu leuchten beginnt. Die Struktur erinnert an ein wabenförmiges Netzwerk, das durch fließende Energie und Lichtimpulse verbunden scheint.

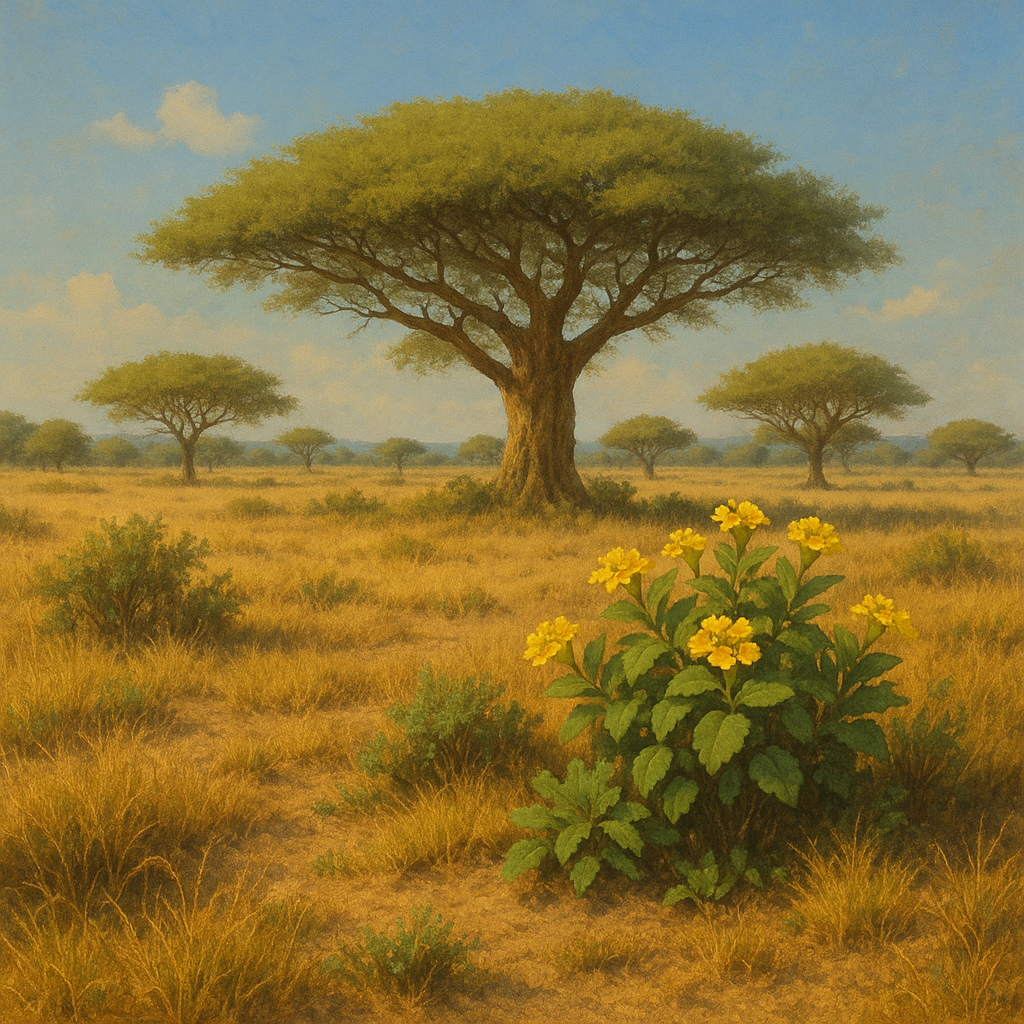

Licht und Atmosphäre

Die leuchtenden Solanithadern projizieren regenbogenartige Farbspiele an die Höhlenwände, verstärkt durch lichtbrechende Pilzkappen des Myrhalum. Die hohe Sporenkonzentration in der Luft erzeugt nicht nur einen permanenten, schimmernden Nebel, sondern auch eine unvorhersehbare psychotrope Wirkung auf ungeschützte Organismen.

Zugang und Gefährlichkeit

Wahnwaben sind nur durch Zufall oder gezielte Expeditionen erreichbar – meist über offene Einsturzstellen in den Staubfeldern. Der Aufenthalt ist riskant: Neben dem Einfluss halluzinogener Sporen machen unberechenbare Strömungen, optische Täuschungen und aggressive Mikrofauna das Überleben schwierig. Die wenigen bekannten Zugangspunkte führen oft in bereits kollabierte oder veränderte Kammern.

Ökologische Besonderheiten

Die Flora und Fauna der Wahnwaben sind stark an die extremen Bedingungen angepasst. Viele Arten leben dauerhaft unter Einfluss des Myrhalum-Pilzes oder haben Immunität entwickelt. Nahrungskreisläufe basieren teils auf Täuschung, Sporenmanipulation und indirekter Nutzung toter Biomasse. Einige Arten wie die Kaleidara oder der Flurax haben sich dabei zu ikonischen Bewohnern des Bioms entwickelt.

Kreisläufe

Beeinflussung & Ernährung

Fluraxe ernähren sich vom nicht-toxischen Myzelanteil des Myrhalum, geraten dabei jedoch regelmäßig unter den Einfluss der Sporen. Dies macht sie zu wiederkehrenden Opfern sowohl des Pilzes selbst als auch seiner Jäger.

Jagdunterstützung

Die Kaleidara profitiert von der halluzinogenen Wirkung des Myrhalum, da sie so ihre Opfer leichter überwältigen kann. Eine symbiotische Beziehung, bei der der Pilz indirekt Jagderfolg ermöglicht.

Klimaübersicht

standard

Ganzjährig

16°C

immer feucht

Biome

Staubfelder

Die Wahnwaben liegen tief unterhalb der Staubfelder und sind nur punktuell mit der Oberfläche verbunden. Ihre isolierte Lage hat dazu geführt, dass ihre Existenz lange als Mythos galt.

Wurzquell

Die Flüsse der Wahnwaben enden in den Wurzquell-Biomen, wo sie sich mit mineralreichen Sedimenten vermischen und ein Vegetationsreiches Biom hervorbringen.

Fauna

Kaleidara

Die Kaleidara nutzt die halluzinogene Wirkung des Myrhalum, um ihre Beute in Trance zu versetzen. Ihr Tarnfell und ihre Hypnosemuster machen sie zum apex-Jäger des Bioms.

Flurax

Der Flurax ist ein wieselartiges, lurchähnliches Tier, das in einem Dauerzustand halluzinogener Beeinflussung lebt. Seine ruckartigen Bewegungen und sein überaktives Nervensystem machen ihn schwer vorhersehbar und faszinierend.

Begleitpflanzen

Myrhalum

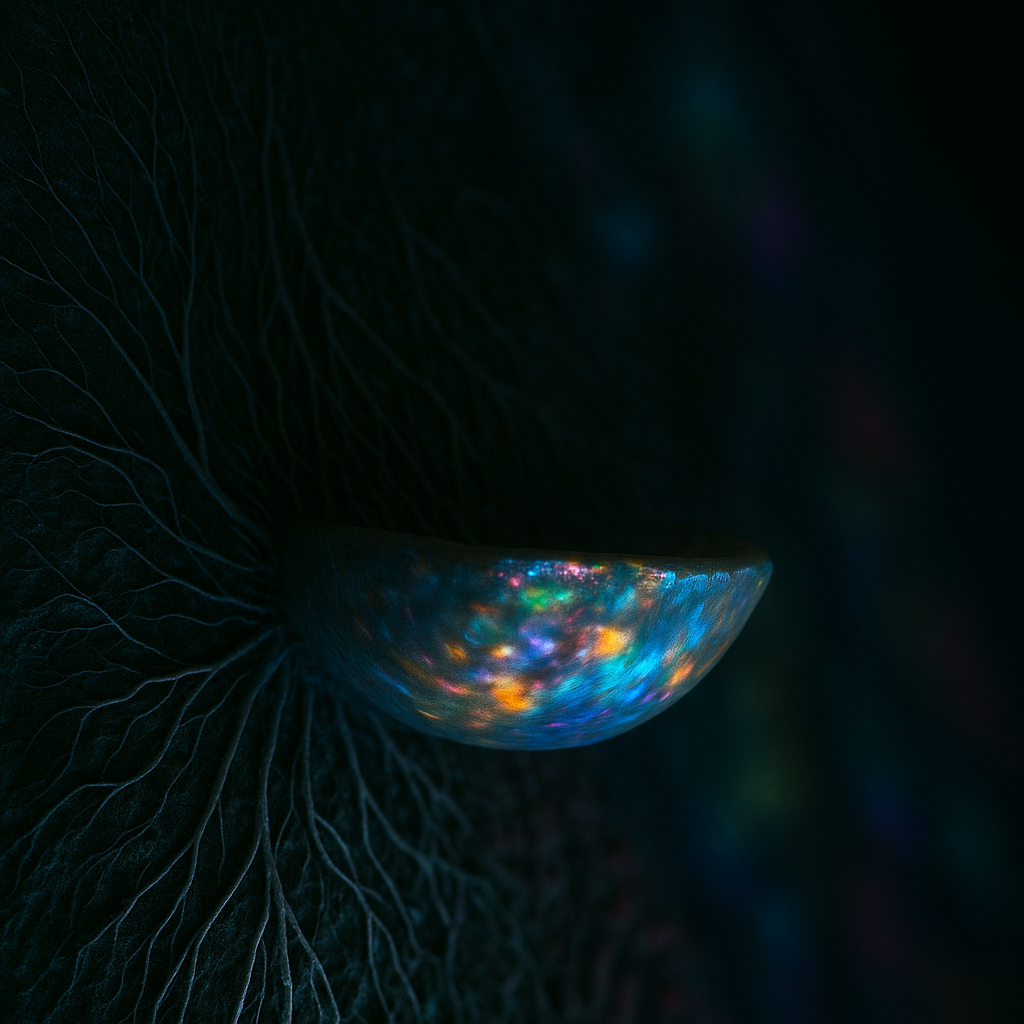

Das pilzartige Myrhalum durchzieht das Biom mit einem weitreichenden Myzelnetz, das nahezu alle Höhlenwände bedeckt. Es gilt als atmosphärisch dominierende Lebensform, da seine halluzinogenen Sporen das Mikroklima prägen und die Wahrnehmung aller Lebewesen beeinflussen. Manche Hypothesen gehen davon aus, dass das Myrhalum nicht nur die Höhlen geformt, sondern sie überhaupt erst geschaffen hat: Sein säurehaltiges Sekret löst Gestein langsam auf, während es gleichzeitig verdichtende Strukturen bildet, die die Höhlenwände stabilisieren. Obwohl hydrophob und wassermeidend, war es vermutlich das Quellwasser selbst, das den Pilz einst verbreitete – ein Paradox, das seinen mystischen Ruf zusätzlich nährt.

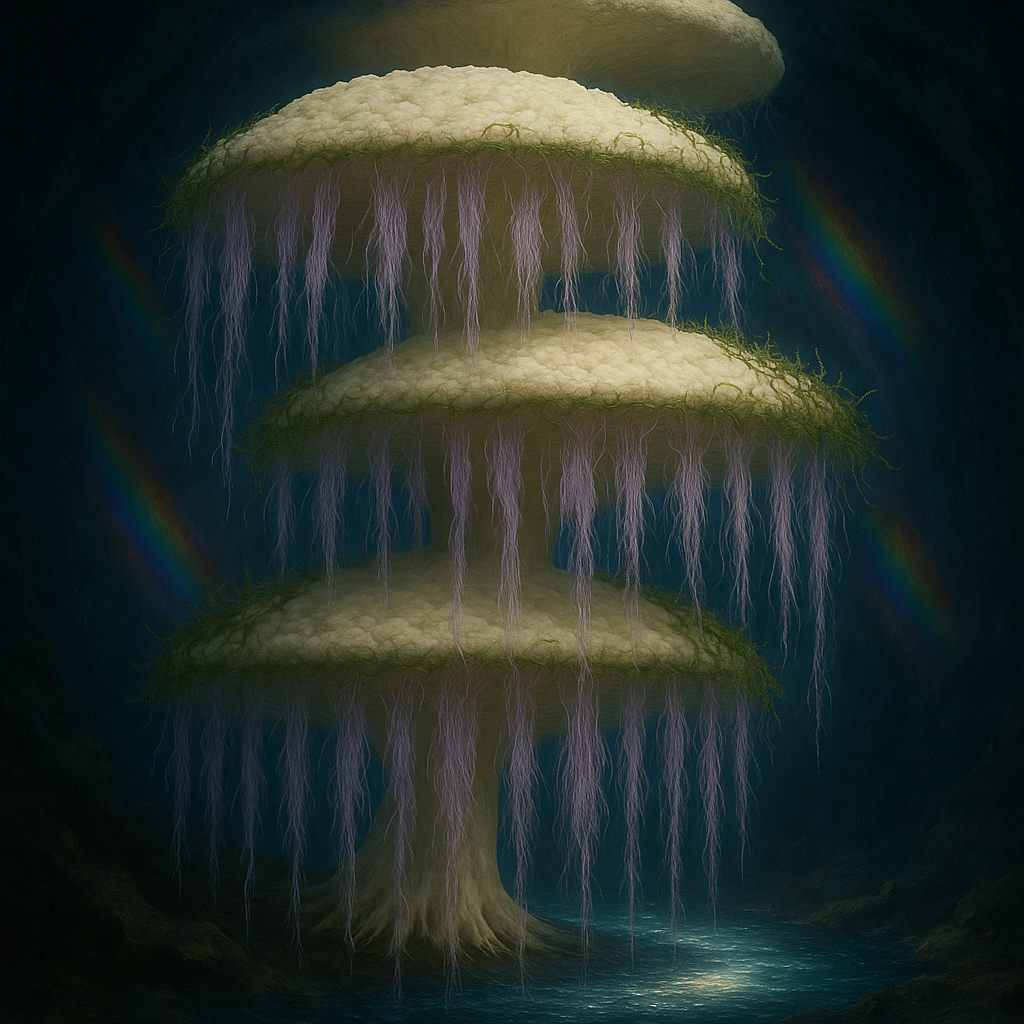

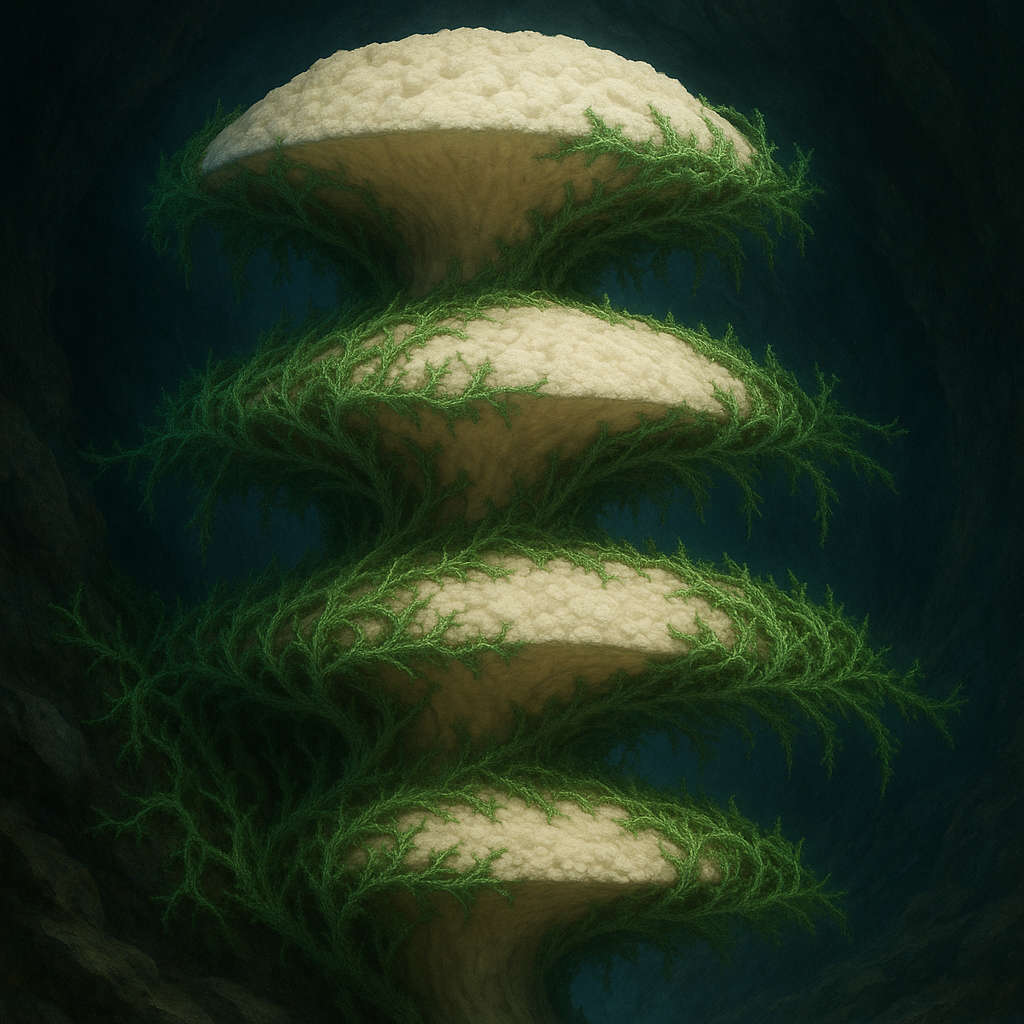

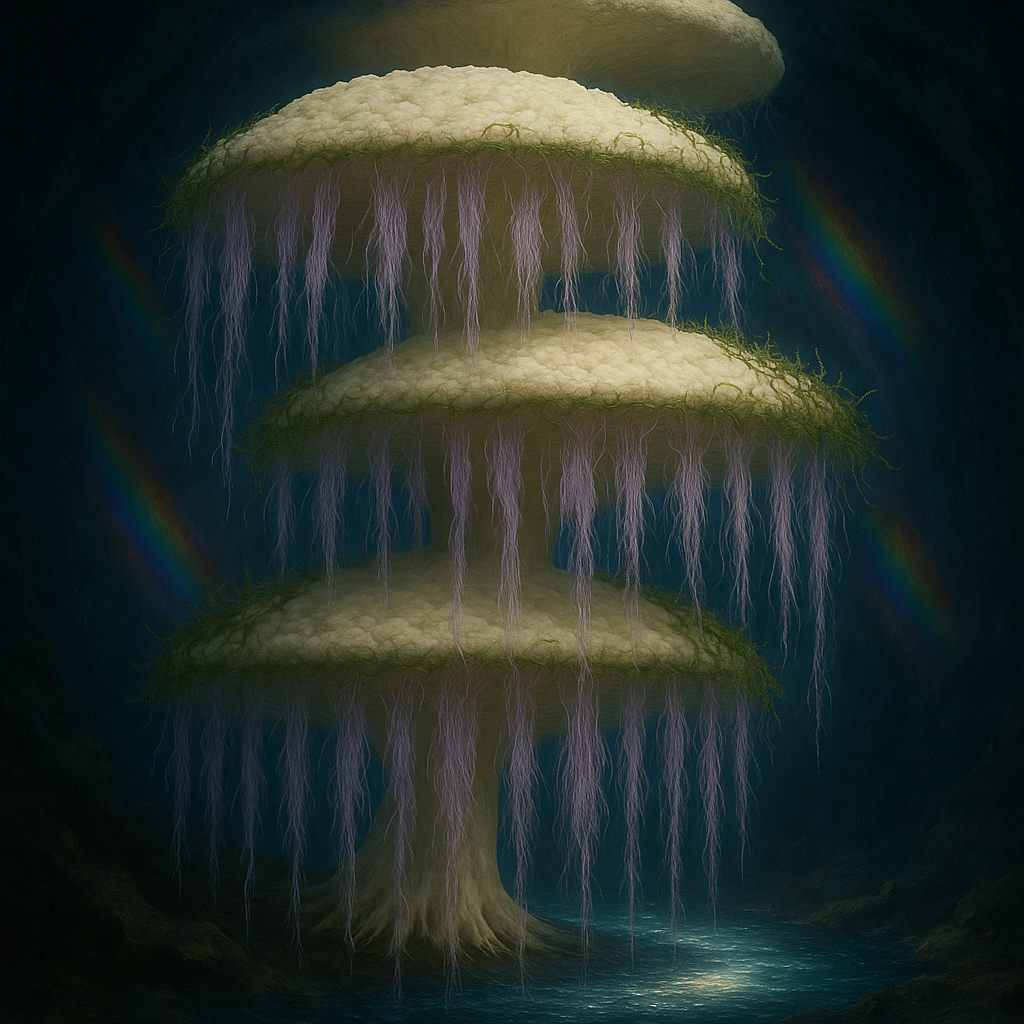

Wolken-Morch

Der Wolken-Morch bildet das strukturelle Rückgrat vieler Höhlenkammern. Seine riesigen, kalkbasierten Plattformen schaffen neue Ebenen im Raum und bieten anderen Morch-Arten idealen Wachstumsraum. Durch die Filterung von Sporen trägt er zur ökologischen Balance bei.

Blut-Morch

Die Blut-Morch wächst in kleinen Gruppen auf der Oberseite der Wolken-Morch-Plattformen. Ihre roten, stachelartigen Auswüchse entstehen meist an Stellen, an denen zuvor Tiere verendet sind. Ihre Ausbreitung erfolgt vermutlich durch tierischen Kontakt mit den Samenkapseln.

Tropfen-Morch

Die Tropfen-Morch hängt wie glasige Tränen an der Unterseite der Plattformen. Sie sammelt und filtert Wasser, das sie in regenbogenfarbige Lichtstrahlen bricht – ein Beitrag zur ikonischen Ästhetik der Wahnwaben.

Ranken-Morch

Diese Morch wächst als stützendes Netzwerk von Ranken an den Außenrändern der Plattformen. Sie verbindet sich vereinzelt mit den Höhlenwänden und ist resistent gegen das Sekret des Myrhalum – eine Eigenschaft, die nur wenigen Arten zugeschrieben wird.

Sonnen-Morch

Die Sonnen-Morch leuchtet schwach aus sich heraus und erwärmt ihre Umgebung. Ihre leuchtenden Kugelköpfe stehen an kurzen Stielen auf den Plattformen verteilt und erzeugen Mikroklimata für wärmeliebende Mikroorganismen.

Schwaben-Morch

Die Schwaben-Morch wächst in feinen, fächerartigen Strukturen von der Unterseite der Plattformen. Ihre langen, beweglichen Ausläufer reagieren auf Luftbewegung und scheinen Sporen aus der Luft zu filtern – möglicherweise eine der wenigen aktiv filtrierenden Morch-Arten.

Feuer-Morch

Diese scharfkantige, leuchtend orange Morch wächst als kompakte Korallenstruktur auf der Oberseite alter Plattformen. Ihre Nähe zu wärmeproduzierenden Regionen und ihr feuriges Aussehen geben ihr ihren Namen. Sie ist eine der seltensten, aber visuell auffälligsten Arten.